Zusammen leben und arbeiten

Wichern und das Wichernhaus Wuppertal

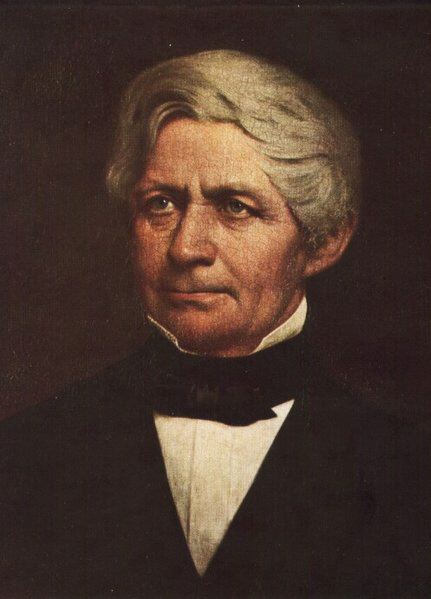

Johann Hinrich Wichern (1808-1881) hat sich als einer der ersten evangelischen Theologen besonders in der Kinderfürsorge und Gefangenenhilfe eingesetzt. Seine praktische Unterstützung junger Straffälliger war bahnbrechend für die diakonische Arbeit und ist in seinem Kern ein modernes diakonisches Konzept bis heute.

Wichern hat einen ganzheitlichen Blick auf den bedürftigen Menschen gerichtet und damit die rein geistliche Seelsorge um eine praktisch-helfende Dimension erweitert. Er baute auf der Arbeit von Theodor Fliedner auf, der 1826 in Düsseldorf-Kaiserswerth die erste Gefangenen-Hilfsorganisation gründete: die Rheinisch-Westfälische Gefängnis-Gesellschaft.

Das „Rauhe Haus“ wird gegründet, Werkstätten folgen

1833 eröffnete Johann Hinrich Wichern in Hamburg eine Anstalt “zur Rettung verwahrloster und schwer erziehbarer Kinder”, die im Volksmund später das “Rauhe Haus” genannt wurde. Hier lebte er selbst mit seiner Familie und nahm zunächst zwölf Jungen in der Hausgemeinschaft auf. Die Zahl der Jungen wuchs schnell und bald wurden auch Mädchen aufgenommen – alle lebten in familienähnlichen Strukturen in diesem Haus zusammen.

Wichern errichtete nach und nach Werkstätten, um den Jugendlichen Arbeit zu verschaffen: eine Spinnerei, eine Schuhmacherei und einen landwirtschaftlichen Betrieb. 1842 wurde sogar eine Buchdruckerei eingerichtet.

Im “Rauhen Haus” hing auch der erste Adventskranz, als dessen Erfinder Johann Hinrich Wichern gilt.

Fast 200 Jahre soziale Arbeit in Wuppertal

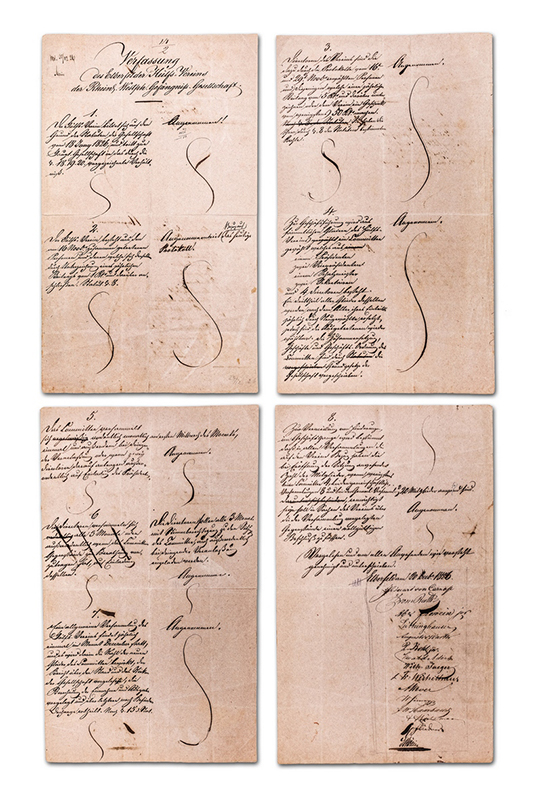

Wichernhaus Wuppertal e.V. ist der direkte Nachfolger des 1826 gegründeten “Elberfelder Hülfs-Verein der Rheinisch-Westphälischen Gefängniß-Gesellschaft” – so lautete der ursprüngliche Name der Vereinigung für Gefangenenfürsorge.

1971 erhielt der Verein seinen heutigen Namen: Als Ausdruck der christlich-sozialen Pionierarbeit im Sinne Johann Hinrich Wicherns, in dessen Tradition der soziale Träger sich auch heute betrachtet.

Elberfelder Persönlichkeiten als Gründungsmitglieder

Die Original-Gründungsurkunde mit Datum vom 18. Juni 1826 befindet sich im Besitz von Wichernhaus Wuppertal. Unterzeichnet haben das Dokument namhafte Elberfelder Persönlichkeiten: So zum Beispiel der Kaufmann Eduard von Carnap, aus dessen Familie einige Elberfelder Bürgermeister hervorgingen.

Elberfelder und Barmer Unternehmerfamilien setzten sich seit jeher für bedürftige Menschen ein, die besonders unter den Folgen der fortschreitenden Industrialisierung litten.

Theodor Fliedner als Unterzeichner

Der bedeutendste Unterzeichner der Gründungsurkunde aber war der Pastor und Sozialreformer Theodor Fliedner (1800-1864): Mitbegründer der “RheinischWestphälischen Gefängniß-Gesellschaft” von 1826. Diesem schloss sich der Elberfelder Hilfsverein im selben Jahr an.

Ziel war die Verbesserung der Lebensumstände von Inhaftierten und Haftentlassenen die Basis aller heutigen Resozialisierungsmaßnahmen.

Theodor Fliedner war evangelischer Pastor in Düsseldorf-Kaiserswerth, wo er die “Kaiserswerther Diakonie” und die erste evangelische Diakonissenanstalt gründete.

Johann Hinrich Wichern erweiterte die Arbeit Fliedners, indem er 1848 den “Central-Ausschuss für die Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche” gründete und damit die Basis für eine landesweite, organisierte Diakonie schuf.

Diese „Innere Mission“ entwickelte sich weiter und mündete schließlich nach der deutschen Wiedervereinigung 1991 in das heutige „Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland“.